小中学生から募集した第75回社会を明るくする運動の作文コンテストの審査結果が発表されました。

法務省と社会を明るくする運動中央推進委員会の主催。生活の中で体験したことを基に、犯罪や非行のない地域社会づくりや、犯罪や非行をした人の立ち直りについて作文を寄せてもらいました。

手稲区内の小学校8校から児童250人が応募しました。選考の結果、4人の作文が入賞しました。

最優秀賞は、札幌保護観察所管内で3人の快挙です。受賞した川村唯菜(ゆな)さんは「だれかが悪いことをしたときに、先入観で決めつけたり、距離をとったりしては、その人のやり直すきっかけまで奪ってしまう」と、書きたかったテーマを話していました。

手稲区保護司会は、各校で授賞式を実施。受賞作品集を作りました。

受賞者の一覧と受賞作品を掲載します。

受賞者と作品の一覧

| 札幌地方推進委員会最優秀賞 | 身近な問題や犯罪と非行について | 稲積小6年 | 川村 唯菜 |

| 同優秀賞 | 光をつなぐ私たち | 稲穂小6年 | 村崎 璃乃 |

| 手稲区区長賞 | 命のおもみと未来の価値 | 前田北小6年 | 大槻 心陽 |

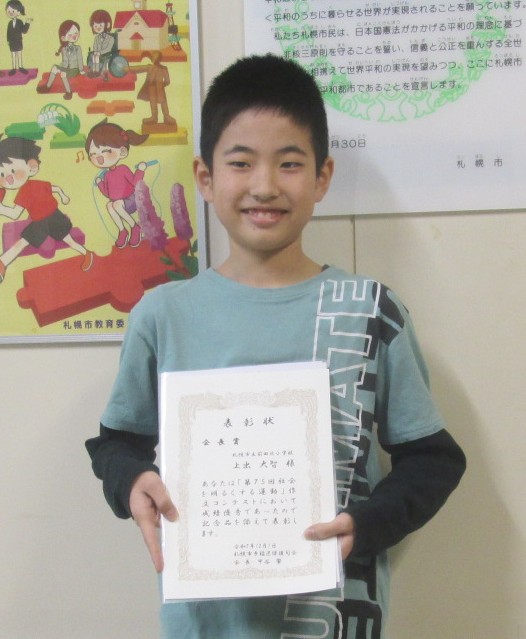

| 手稲区保護司会会長賞 | 犯罪、非行の無い社会へ | 前田北小6年 | 上出 大智 |

札幌地方推進委員会優秀賞

身近な問題や犯罪と非行について

稲積小学校 6年 川村 唯菜

「あれ?それっていじめじゃないのかな?」そう思っていたけれど、私は止めることが出来なかった。でもその日、ある生徒が先生に呼び出されていた。それを先生に伝えたのは、同じグループの女の子だった。私はそれを先生に伝えると、告げ口したことで、その人に恨まれるのが怖くて、勇気を出せなかったのに、その女の子は、そんなことも考えずに、ただ『悪いことは悪い』という考えで、先生に伝えていたことが、すごくかっこいいと思った。それと同時に、何も言い出せなかった自分が悔しくて、恥ずかしくなった。

そして、目で見てすぐにわかるいじめばかりではない。世の中には、その場の雰囲気で「今は、周りに合わせておこう。」と空気を読む天才がたくさんいる。誰かに合わせているその人は、相手に恨みがあるわけではないのに、『なんとなく気に入らない』『周りも同じ雰囲気だから、合わせないと今度は自分が…』という考えで、その場の雰囲気に合わせ、その相手に伝わるように冷めた表情をし、簡単に相手を傷つけてしまう。悪口は、あからさまで、誰が見ても悪いことだとわかるけれど、冷たい表情をするのは、言葉にしているわけではないので、している本人も無自覚になりやすい。相手にもたいして伝わらないと思ってしまい、簡単に相手を傷つけることができてしまう。

もともと悪口を言うのも、聞くのも、大嫌いで、関わらないようにしてきた。

ただ悪口を聞き流せば、「ノリが悪い」と思われる風潮のなかで、自分の本当の思いを伝えることは難しい。それでも、私の気持ちを変えてくれた女の子のように、「あれ?ちがうな。」と思ったら、その場で伝える意志を強く持つことで、問題が起こる前に、状況を変えられるかもしれない。

それから、私は、いい意味で空気を読まないようにしている。

そして、もっと大きな犯罪や非行についても考えてみた。

もし、身近に犯罪や非行を犯してしまった人がいたとしたら、「ちょっと怖いな。」とか「自分も怖いことに巻き込まれたくないな。」など考えて、距離をとってしまう人も多くいると思います。しかし、『距離をとる』ことで、その人がまた犯罪や非行に手を染める原因になってしまうこともあると思う。人は、誰かが悪いことをしたとき、『この人は、そういう人だ。』という先入観で決めつけたり、すぐに距離をとってしまう。その人が、その行動に至るまでの経緯も知らないのに、たった一つの行動だけで想像して、その人のすべてを決めつけてしまう。どんな事があったのか、自分がその立場に立って考えることは難しいことだけれど、決めつけてしまうことで、その人のやり直すきっかけまで奪ってしまう。

例えば、「〇〇は、本当に優しいよね。」と言われると、『その人のイメージに合う人にならないと。』と、無意識にその人が思っているイメージに近い自分になろうとしたり「信じてるよ。」と言われると、『信じてくれる人を裏切らないようにしよう。』という思いが強まるのと同じで、悪いことをしてしまった人に、「また、同じことをする。」というラベルを貼ってしまうと、『誰も信じてくれないし。』という気持ちから、ヤケを起こして、本当に同じことをしてしまうかもしれない。そうならないためには、先入観で距離をとったり、自分の中で『また、同じことをする。』というラベルを貼らずに、相手を信じて、受け入れることが大切だと思う。

そして、想像力も不可欠だ。誰かを憎むことで、起こした行動は、された人の憎しみでまた誰かを傷つける『負の連鎖』になってしまう。その連鎖を止めるためには、想像力を巡らせて、行動をおこす前に、「その行動をして、どんな感情が生まれるのか。」を考えることで、思いとどまることもできる。また、その人が伝えたいことを、相手がその意図通りに感じることはできず、事実は曲がってしまい、その内容をまた別の人に伝えることで、さらに元々の事実とは、大きく違ったものになってしまうことがある。みんなが同じように感じることは一番難しい。受け取ったままに決めつけるのではなく、『人それぞれ考え方も捉え方もちがう』ということを根底に持ったうえで、発言する側も、受け取る側も、想像力をフルに働かせ、意見をすり合わせることで、言葉の誤解によって生まれる問題を減らすことができるかもしれない。

そして、辛いことが色々ある中でも自分自身が恵まれていて、幸せだと思う瞬間があれば、誰かを傷つけようとする気持ちになることはない。犯罪や非行をしてしまう人は少なくとも生活で満たされていないと感じている。つまり、満たされない気持ちを、想像して寄り添い、ありのままのその人を受け入れていくことで、犯罪や非行が減ることにつながっていくのではないだろうか。

これまで話したことをまとめると、身近な問題、そして、犯罪や非行を犯してしまった人達の、立ち直りについて、共通して言えることは、自分自身がよく知らないこと、経験していないことを人からの又聞きで聞いたときには、全ての経緯や事実を知る努力もせずに、先入観で距離をとらない。その相手を周りの雰囲気、空気感で判断して、噂通りの人だと決めつけることをせずに、自分といる時のその人はどうだろう?そんなことするかな?そうしたからには訳があるのではないか。と想像力を巡らせて、一方的な話を鵜呑みにしない。今、自分の目の前にいるその人を自分の目でもしっかりと見て、自分がその人と一緒にいて、『感じるもの』、自分自身の五感を信じて、人と向き合っていくことが一番大切だと思う。

私はそうやって生きていきたい。

札幌地方推進委員会優秀賞

光をつなぐ私たち

稲穂小学校 6年 村崎 璃乃

社会を明るくする運動と聞いて、私は最初むずかしいんじゃないかと考えていました。犯罪や非行をなくすなんて、私たちのような小学生の力だけではできないと思っていたからです。けれど、何もしなかったら何も変わらないと思い、考え方を変えてみることにしました。すると、社会を明るくするためのヒントは身近な場所にあることに気がつきました。

この前学校に行く途中、スクールガードさんが通学路の安全を見守っているのが見えました。朝早くから、子どもたちが安心して登校できるように、一生けん命見守ってくれていました。私が「おはようございます。」と挨拶すると、笑顔で返してくれてすごく嬉しかったです。スクールガードさんの存在は当たり前のようで、毎日の通学を支えてくれる大きな力だということに気づきました。

そんな姿を見て、私は改めて気づきました。社会を明るくするためには、特別なことをするよりも、周りの人を思いやったり、人のために時間を使うことが大切だということです。スクールガードさんのような、毎日こつこつと行動している姿が、私達一人ひとりの小さな思いやりでも、社会を少しずつ明るくできるということを教えてくれました。

それを考えたとき、私にもできることがあると感じました。たとえば、友達が忘れ物をしたら貸してあげたり、困っている人がいたら声をかけてあげたりすることです。すれ違った人にあいさつをするだけでも、その人の気持ちを明るくすることができるかもしれません。小さなことでもけい続することで、社会を変える力につながると思います。

また、私も友達から助けられたことがあります。掃除の時間にちりとりを手伝ってもらったり、失敗したときにはげましてもらったりしました。そのとき私は、すごく安心したのを今でも覚えています。だからこそ、私も同じように人にもっと優しくできるようになろうと思えました。その思いやりが次の人へとつながっていけば良いなと思いました。

社会を明るくする運動は、誰か一人の大きな力で変わるものではないと思います。一人ひとりの小さな優しさや行動が、社会が明るくなるきっかけとなると思っています。私は、まずは自分の身近な場所で少しずつ行動していけるようになりたいです。たとえば、毎日しっかりあいさつしたり、仲間を大切にしたりすることです。これを続けることで、未来の社会を明るくできると信じています。大人になったとき、私もその一員として社会を明るくする力になりたいです。

札幌市手稲区区長賞

命のおもみと未来の価値

前田北小学校 6年 大槻 心陽

私は、犯罪や非行にまきこまれないためには一人一人が命のおもみと未来の価値を深く知り、理解し、互いに支え合うことが大切だと考えます。

一日の中で、「少しくらい大丈夫」という誘惑や「皆がやっている」などの空気に流される瞬間はありませんか。しかし、このような気のゆるみや一度だけの軽い気持ちから、犯罪や非行を生むことにもつながります。その選択をすることで相手にどれほど影響を与えるのか、日々それを心に留めてみてはいかがでしょう。

つぎに、人は時に誰かに合わせたり、きらわれたくないがために本当は間違っていると感じていてもその場のふんいきに合わせることがあります。ですが、自分の意思をつらぬき通す勇気こそ、未来の自分自身を守る力になります。実際、私も人に流されてしまう事が多々あります。だからこそ、人にどう思われるかよりも自分で判断できる力と度胸が必要になってくるのだとより一層感じます。

そして、どんなときでも、「困った」と思ったら一人で抱えこまずに大人や友人に相談することが大切です。疑問が生じた時、安心してうちあけられる環境があることで、どれだけの人を守る事につながるか考えてみて下さい。相談することは弱いのではなく、自分の未来に責任を持つための立派な行動です。

今、私たちの周りには沢山の情報や様々な価値観があふれています。インターネットやSNSはとても便利な反面、知らないうちに危険に近づいてしまう可能性もすてきれないのです。どんなに優しくきこえる言葉も、そのうら側にある意図や影響をしっかり見極められる冷静さを持ち危険に近づかない努力を続けていきたいと思います。実際に、ニュースなどでいじめやトラブルが起きて、亡くなってしまう人がいるのも事実なので、より説得力が増すことでしょう。

ただ、そのようなことはインターネットだけにとどまらず、現実世界でもおこりうることなのです。みなさんは友人・親友ができたことはありますか。私はその友情がたった一言、たった一瞬でくずれおちてゆく可能性があると思っているのです。理由は可能性を考えているからであり、これはいじめに関わってくる話でもあって例えばなにげなく言った一言で、人の癪に障るなどして、仲間はずれにされ、いじめに発展するかもしれない。これをきいて「無理やり、つなげている。」と思う方もいるかもしれませんが、いじめはどの視点からでもありえます。やはり、どんなときでも可能性を考えることが大事だと感じます。

いつでも、自分だけがまんすることや自分だけが満足していても、相手がどう思っているのか想像することが必要になってくるのです。私が物事を決めるとき思い浮かべる言葉があり、それは、「みんなが70%満足できるように話し合う。」というものです。ここで大切なのは70%話し合うことです。一人一人が少しがまんすることで、一人が100%満足していたらもう一人は50%満足してるかもしれない。

でももう一人は全く満足していないかもしれないという可能性を大幅に下げることができるのです。そして、話し合うはゆずり合うやじゃんけんなどで物事を決めてしまうと確実に誰かはがまんすることになるでしょう。それを防ぐため、全員で話し合うことと70%が重要なキーワードだと感じたのです。

そして最初に言った私の考え、「命のおもみと未来の価値を深く知り、理解し、互いに支え合う。」みなさんは命のおもみを理解していますか。未来の価値を知っていますか。まだ、あまり考えたことがない人もいることでしょう。そのような人たちにこそ、この文章が届いてほしいです。私が話した全てが命と未来に関わってくるものであり、大切に大事にしてほしいからこそもしもの話をいれたり、対さくなどもいれてあります。考えたことがある人にもより理解できたと思ってもらえるよう、身近な話や私自身の体験などを書きました。なので、この文を少しでも多くの人に知ってもらい、納得してもらうことを望んでいます。

このように、私は一人一人が命のおもみと未来の価値を深く知り、理解し、互いに支え合うことが大切だと考えます。みなさんが犯罪や非行にふれぬように、日々感じていることを書き留めました。これが一人でも心に響いてほしいです。この文を書いた私自身も細心の注意をはらって生活していきたいと思います。

札幌市手稲区保護司会会長賞

犯罪、非行の無い社会へ

前田北小学校 6年 上出 大智

僕は、犯罪、非行の無い社会にするためにまず、自分の体験をもとに考えてみました。

僕が友達に暴力や暴言をしたいと思ったことがあるのは、友達からあおられた時です。

あおりとは、相手のことをバカにして挑発することで、やられると普通にイラっときて、とても腹が立ちます。

あおりの中でも、赤ちゃんあつかいが特に腹が立ちます。赤ちゃんあつかいとは、知らない言葉があるからと言って、簡単な言葉の意味を「分かる?」と聞いて、「分かる」と答えると「わぁ~すごいでちゅね~」と、とても嫌な表情と言い方でバカにされることです。「赤ちゃんあつかいされた!あおられた!」という二つの感情がわき上がってきて、他のイライラが強く「ふざけんなよ」と暴言をはいたり、本当は暴力をふるいたくなるけど軽く頭をチョップする程度に気持ちを落ち着かせるのに苦労します。

またいやなことをしつこく何度もされるほどイライラがたまって消えにくくなり、がまん出来なくなってきます。暴力や暴言の他にもお店に入ってお金が無いのに、ほしい物があったときにがまん出来ないと窃盗に繋がってしまうと思ったことがあります。ほしいのに手に入らないことが続くと、盗んでしまおうという気持ちが出てきてしまうかもしれません。

これまでの自分の体験から犯罪や非行が起こる原因を考えました。それは。ストレスだと僕は考えます。ストレスの原因は、自分の欲求が満たされない時や、納得出来ないことを言われたり、やられたりした時です。その中の一つに人からの注意があります。これは注意の仕方によるもので、理由も聞かずに頭ごなしに注意されたり、きつい言い方をされて言い返すことも出来ないと、ストレスがたまってきます。また、自分の考えが足りずに理解出来ないことでストレスになってしまいます。この時のストレスが消えずにずっと残っていると、すぐにイライラする人間になってしまうかもしれません。

犯罪が起こる原因の次は、犯罪を無くすための自分の考えです。犯罪を無くすためには「考え方」が大切だと思います。ストレスにも書きましたが、人に注意されて、納得いかない、不満、という気持ちでいると、ストレスがどんどんたまり、しょう来、犯罪や非行を起こす可能性が高くなります。しかし、プラス思考で考えて、自分が悪かった所や改ぜんの方法など、自分が良くなるための考え方を教えてもらっていると考えると、ストトレスがたまりにくく、スッキリした気持ちでいれて、しょう来、犯罪や非行を起こす可能性が非常に少なくなると思います。

他にも例えですが、自分がどうしても食べたい特大焼きそばパンがあったとします。けれどお金を持っていなかった時に、一回くらいいいやと思って盗んでしまおうという気になるかもしれません。そんな時は、考え方を変えて「これを盗むと自分だけが苦しむわけじゃない。自分を大切に育ててくれた親まで、苦しい思いをさせてしまう」と考えることが出来たら犯罪や非行を起こさなくてすむのではないかと思います。

最後に犯罪や非行をした人の立ち直り方です。

まず、犯罪や非行をしてしまったら、犯罪や非行をした時の「自分の考え方」を思い返してみてほしいのです。腹の立つことをされた時に、暴力や暴言でやり返すことだけを考えずに、腹が立つけれど何もしないで少しきょりを置くようにする。欲求に負けて少しくらいいいやと思ったのなら、その少しの気持ちで自分や家族の人生が台無しになってしまうことを想像するなど、次に同じことがあった時にどうするかを考えた方が良いと思います。他にも、あの時、何が悪かったんだろうと考えるといいと思います。